足の親指などでよく見られる「巻き爪」は、軽度なら見た目の問題だけにとどまることもありますが、悪化すると皮膚に爪が食い込んで強い痛みや炎症、化膿を引き起こすこともあります。

こうした巻き爪の治療にはいくつかの選択肢がありますが、そのすべてが保険適用になるわけではありません。むしろ、保険が効かない治療法が多いのが実情です。

今回は、巻き爪治療における保険の適用・非適用の違いや、保険適用時のデメリットについても詳しく解説していきます。

保険が効かない代表例のプレート矯正法

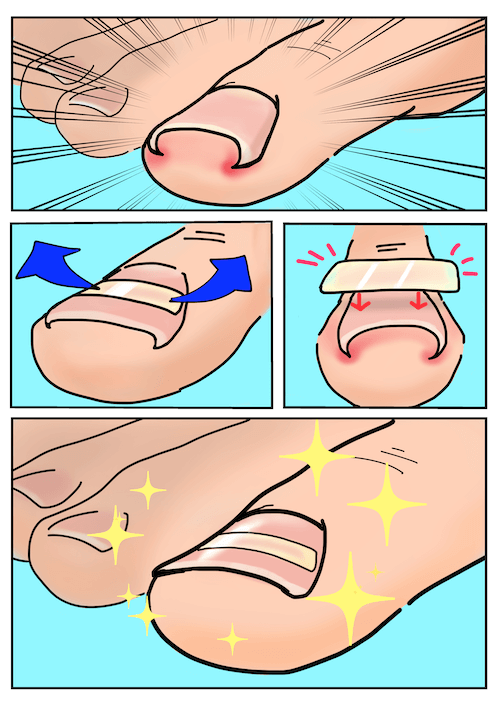

巻き爪の治療で広く行われているのが、東京巻き爪矯正院 三鷹院でも取り入れている「プレート矯正法」などの保存療法です。

これは、爪の表面に特殊なプラスチックや金属のワイヤーなどを貼り付け、湾曲した爪を徐々に元の形に戻していく方法です。痛みが少なく、切開なども不要なため、多くの方が選ぶ治療法ですが、健康保険の適用外となっています。

理由として、プレート矯正が「フットケア」と見なされ、医療行為ではないとされているからです。そのため、施術料はすべて自己負担となります。またプレートは一定期間ごとに交換や調整が必要で、治療が数ヶ月にわたる場合がほとんどです。

保険が効くのはどんなケース?

一方で、巻き爪が進行して炎症や化膿を伴い、痛みが強くなっているような「医療的な処置」が必要な状態では、外科的な治療(手術)が行われる場合がありますが、これは健康保険の適用対象となります。

保険適用となるのは、薬剤の使用、皮膚の切開、麻酔といった行為が該当します。医者でないと行えない行為と理解していただくといいでしょう。

一部例を挙げると、以下のような治療が該当します。

・フェノール法:爪の根本にある爪母という部分にフェノールという薬剤を塗布し、爪が伸びるのを抑えることで、食い込みを改善する方法です。

・爪甲除去術(抜爪):爪の一部または全部を切り取る手術です。炎症や痛みが強い場合に行われます。

保険適用の治療法の「デメリット」は?

「保険が効くなら安心」と思われがちですが、保険適用=ベストな治療とは限らないのが現実です。保険が適用される治療法には、以下のような注意点やデメリットもあります。

① 身体的な負担が大きい

手術には麻酔や切開を伴い、術後の痛みや腫れが数日続くこともあります。回復までに日常生活に制限が出ることもあるため、軽症の場合には不向きかと言えます。

② 審美性に影響が出る

爪を部分的に除去する方法では、術後に爪の形が変わったり、見た目が不自然(爪幅が極端に短く見えるなど)になったりすることもあります。見た目を重視する方にとっては心理的負担となる可能性があります。

③ 再発のリスク

手術を行っても、そもそもの足の形が正常ではない状態(偏平足、外反母趾)がある場合やや靴の問題、歩き方などによっては再発することがあります。爪母を処理した場合は再発しづらいものの、完全な保証はありません。

結局、どの治療がベストなのか?

巻き爪の治療は、「症状の程度」「再発のリスク」「費用の負担」「治療期間」など、さまざまな要素を考慮して選ぶべきです。

・軽症で痛みが少ない場合:プレート矯正などの保存療法が身体への負担が少なくおすすめです。しかしながら保険が効かないという点を理解しておく必要があります。

・炎症が強い、何度か再発している:外科的処置も検討すべき。保険が適用されるため費用は抑えられる一方で、ダウンタイムが必要なのと麻酔は使うものの強い痛みを伴う事が多いです。

なるべくはご自身での判断ではなく、どの治療法が向いているのか早めに専門院に相談してください。

三鷹院では月に1度「巻き爪個別無料相談」を行っております。

外科的処置が必要な段階なのか、当院での矯正で改善が見込める段階なのかお伝えします。お悩みの方はお気軽にご予約ください。